Стремительная урбанизация и глобализация безусловно накладывают свой отпечаток на все сферы нашей жизни. В том числе и на традиционные представления о гендерных ролях. Как следствие, патриархальная схема, в которой мужчине испокон веков отводилась роль добытчика, а женщине – хранительницы очага, работает уже не всегда и не везде, роли эти размываются.

Все это порождает создание разных моделей семьи. Мы же попытались выяснить, как это происходило конкретно в бессарабских семьях, проживающих на юге Одесской области, которые всегда отличались своей патриархальностью. Насколько свободнее стала бессарабская женщина в своем выборе, насколько трансформировалась ее роль в семье и принесло ли ей это удовлетворение?

КАК ЭТО БЫЛО

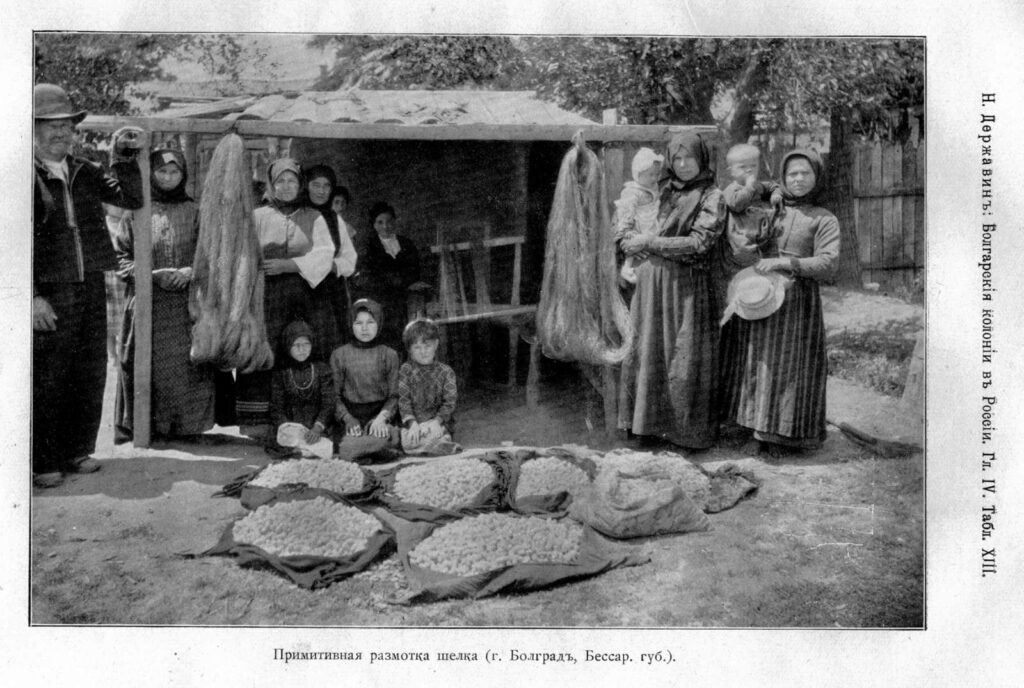

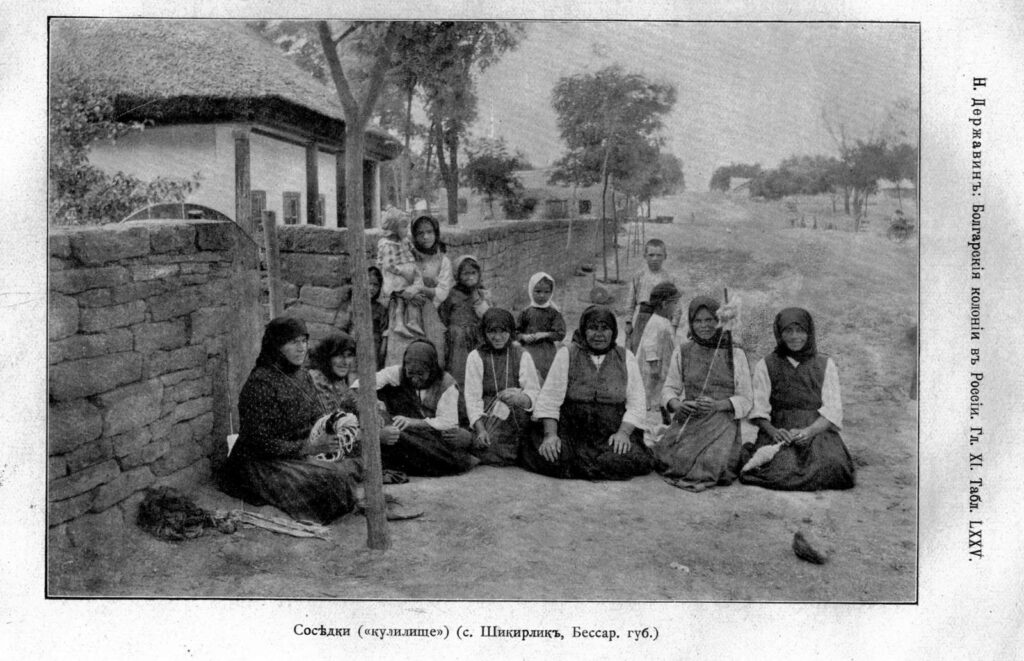

Для начала обратимся к истории. А она красноречиво свидетельствует – говорить о гендерном равноправии в среде болгарских переселенцев юга Бессарабии середины XIX – начала ХХ вв. не приходилось.

Так, основными социальными общностями, характерными для болгарских переселенцев указанного периода, были колония (село) и семья. Брак и семья занимали особое место в жизни болгарских переселенцев.

По достижению 15–16-летнего возраста молодые люди и девушки Бессарабской области вступали в брачный возраст. Исследователи отмечают, что брак в этот период был обычным явлением. Вместе с тем, в результате высокой смертности населения в ту пору очень распространённым явлением было вдовство. Так, каждая 10-я женщина старше 15 лет была вдовой, среди мужчин старше 40 лет каждый 12-й был овдовевшим. Однако по прошествии 40 дней со смерти супруга можно было вступить в повторный брак.

Как правило, муж был старше жены на 1-4 года. Очень редко встречались случаи, когда жена была старше мужа. Чаще всего колонисты предпочитали брать жен из своей или соседней колонии.

Примечателен и тот факт, что разводы среди болгарских переселенцев были весьма редки и служили предметом для пересудов, насмешек. О незаконном сожительстве болгары даже и не слышали. Исследователи быта болгарских колонистов Бессарабии конца XIX века отмечали: «Чистота супружеской жизни и девичья скромность – святыни для них, так что прелюбодейство здесь явление крайне редкое…».

И это при том, что в то время молодые редко женились по любви, родители предпочитали решать вопрос выбора будущего супруга или супруги для своих детей самостоятельно. А именно: старались выбирать невесту с хорошим приданым, чтобы обеспечить материальное положение будущей семьи. Или, наоборот, пораньше выдать замуж дочерей, особенно из многодетных семей.

Хотя нередки были случаи, когда молодые девушки шли на ухищрения. Желая быть с любимым во что бы то ни стало, порой и против воли самого парня, молодая оставалась у него на ночь – пристанала, как говорили болгары. Обнаружив этот факт, родителям молодого человека ничего не оставалось, как засылать сватов в дом невесты. Этот факт редко радовал ее родителей, потому что все же считался позорным, но иного выхода из этого не было.

ДОМОСТРОЙ ПО-БЕССАРАБСКИ

Конечно, в бессарабских семьях строго соблюдалось распределение ролей, которое передавалось из поколения в поколение. Первое и, пожалуй, главное правило болгарских переселенцев гласило – жена должна слушаться мужа и не перечить ему. Отцы в болгарских крестьянских семьях имели гораздо большее влияние на детей, чем мать, хотя и держались от потомков в отдалении. А все потому, что авторитет отца активно поддерживался матерью.

Болгарская женщина должна была знать свое место в семье. Да, она деятельно участвовала во всех сторонах жизни семьи, вела домашнее хозяйство, следила за детьми, старшими членами семьи, но все же ее положение оставалось приниженным. Взять хотя бы тот факт, что жены в ту пору должны были не просто встретить мужа после работы, накормить его, но прежде лично омыть ему ноги в знак уважения и даже преклонения. Но и не только. Например, по традиции села Кубей Болградского района, на второй день свадьбы невеста мыла ноги также свекру со свекровью.

С появлением в доме невестки свекровь оставалась дома и больше не шла работать в поле. Ей уже не приходилось вставать раньше всех, чтобы приготовить еду для всех домочадцев и покормить скотину. Весь этот функционал отныне переходил на жену сына.

Словом, выходя замуж, болгарская женщина хоть и становилась хозяйкой дома, но с четко очерченными границами. Ее гендерное поведение нашло отражение в болгарских пословицах: «Мъжъ турежда до стълбата, а жената от стълбата нагоре» («Муж хозяйничает до лестницы, а дальше распоряжается жена»), «Жената урежда до прага, извън прага мъжът» («Жена хозяйничает до порога, а за порогом – муж»).

Если же молодая семья жила отдельно от родственников мужа, то, приходя в гости, невестка обязана была при встрече целовать руку свекру и свекрови в знак уважения. Женщина не имела права переходить дорогу мужчине. Следовало остановиться и пропустить его и только тогда идти дальше.

Ту же картину гендерной дискриминации можно было наблюдать, когда молодые люди шли на чью-то свадьбу. Как правило, муж шел впереди, а женщина позади. На самом торжестве гостьи-женщины сидели либо за отдельным столом от мужей, либо за одним, но напротив мужчин.

Зачастую болгарская женщина теряла свое личное имя и получала другое, по имени своего мужа – Василица, Иваница и т. д. А ее основной функцией являлось рождение и воспитание подрастающего поколения. Болгары Бессарабии до недавнего времени относились к тем этническим группам, которые отличаются традициями многодетности. Женщина в течение жизни рожала столько детей, сколько возможно было биологически (обычно 7–8 детей). Болгарская пословица тому подтвреждение: «Къща без деца – огън да я гори» («Дом без детей да гори он огнем»).

Рождение детей было основной целью брака и понималось в качестве смысла человеческого существования. Однако среди болгарских колонистов была высока детская смертность, поэтому среднестатистическая болгарская семья имела троих детей.

Болгарские женщины ожидали рождение каждого ребенка с трепетом. Присутствовал целый ряд обрядов и обычаев, посвященных защите новорожденного и всей семьи от воздействия «нечистой» силы. В период беременности болгарка обязана была соблюдать некоторые строгие запреты. Например, нельзя было садиться на пустые ведра, чтобы младенец не был все время голодным; нельзя было пугаться (если беременная схватится за какую-либо часть своего тела, то у будущего новорожденного на том же месте будет родимое пятно); запрещалось смотреть на покалеченных людей (чтобы младенец родился здоровым) и т. д.

Кроме того, женщины, у которых умерли маленькие дети, не ели яблоки до праздника Илин ден (день святого Ильи – 2 августа), в некоторых селах даже до Яблочного Спаса (Преображение Господне – 19 августа). Так как считалось, что если мать съест яблоко до срока, то Господь не даст яблоко ее умершему ребенку на небе.

До последних дней будущая мать работала в поле и продолжала выполнять всю работу по дому, но свекровь следила, чтобы она не перетруждала себя.

Матери грудных детей трудились в страдную пору наравне с другими членами болгарской семьи. Собираясь на поле, мать укладывала младенца в специальную торбу («десагу») и несла его на спине, так как руки были заняты инструментами. На поле младенцу устраивали подобие шалаша, и он спал на свежем воздухе весь день, изредка просыпаясь для еды.

Мать была всегда занята по хозяйству, поэтому не могла уделять много времени ребенку. За детьми смотрели или совсем старые женщины рода, или девочки-подростки.

ПОВОД ДЛЯ УВАЖЕНИЯ ВСЕ ЖЕ БЫЛ?

Женщина у болгар была не только матерью и хранительницей очага, но и хранительницей культурного наследия и традиций. Ребенку рано прививались религиозные чувства, в первую очередь, чувство страха. Когда ребенок баловался, мать ему грозила: «Дяду Божи накаже».

Именно женщина была хранительницей народных обычаев и традиций. Она знала, как поступать в той или иной ситуации на празднике; когда можно работать, а когда нельзя; что можно есть (пост или нет); когда ходить в гости и какие подарки носить. По вечерам, после тяжелого трудового дня, мать или бабушка рассказывали детям болгарские сказки, напевали колыбельные песни.

В болгарской семье детей рано приучали к труду: девочек – прясть, а мальчиков – пахать землю. Несмотря на приниженное положение женщины в семье, болгары все же придавали значение роли жены в семье. Не случайно в болгарском фольклоре можно встретить такие пословицы: «Мъжет се познава по жената» («Муж узнается по жене») или «Мъжет в къща – глава, жената – душа» («Муж в доме – голова, а жена – душа»), «Мъже гост в къщи» («Мужчина – гость в доме») т. д.

Особенно болгары уважали пожилых женщин и часто прислушивались к их советам. Согласно воспоминаниям священников, служивших на юге Бессарабии, «мало кто из болгар знает молитвы, однако то, что говорят старые бабы, знают и помнят очень хорошо».

Как видно, налицо двойственное отношение к женщине в бессарабских семьях прошлых столетий. С одной стороны, она равноправный член семейства, помощница и советница мужа при решении важных дел. С другой стороны, она должна каждый вечер снимать мужу обувь, мыть ноги и не перечить ему, всячески поддерживая авторитет мужчины. О какой-то реализации вне семьи болгарка и не мечтала. Она знала, что это недопустимо. Причем, такое положение вещей сохранялось долго, вплоть до середины 20 века.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНДЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ БЕССАРАБСКОЙ ЖЕНЩИНЫ СЕГОДНЯ

Нынче бессарабская женщина уже не та, какой была ее мама, бабушка, а уж тем более прабабушка, хотя некие элементы патриархальности кое-где еще можно встретить, особенно в селах Болградского района. Но их остается все меньше и меньше. Плохо это или хорошо, нам поведали сами бессарабки.

ОЛЬГА КУЛАКСЫЗ, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ГАГАУЗСКОЙ КУЛЬТУРЫ В С. ВИНОГРАДОВКА БОЛГРАДСКОЙ ТГ:

«Я помню еще то время, когда гагаузская женщина шла позади мужчины, всегда удалялась из комнаты, где муж собирался с другими мужчинами, предварительно накрыв им стол. Помню, как отец решал, какую профессию нам выбрать. Дочерям, например, воспрещалось учиться на агронома, потому что он считал, что это сложная для женщины работа, а вот учитель, медик, бухгалтер – пожалуйста.

Много воды с тех пор утекло. Гагаузская женщина изменилась. Она занимает руководящие посты, добивается успехов и даже признания со стороны коллег-мужчин. Более того, сегодня мужчины помогают ей вести хозяйство, наводить порядок. Если раньше считалось дурным тоном, чтобы мужчина-гагауз подметал придомовую территорию, то сейчас это в порядке вещей. И, считаю, это неплохо.

Я и сама учу сыновей тому, что многое из того, что считалось женским уделом, они тоже должны уметь. Например, приготовить еду и таким образом разгрузить немного супругу. В общем, нынешний гендерный уклад стал гораздо лояльнее”.

ЛЮБОВЬ КАРАЧЕБАН, СОТРУДНИЦА ОДЕССКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА БОЛГАРСКОЙ КУЛЬТУРЫ В Г. БОЛГРАДЕ, УРОЖЕНКА СЕЛА КУБЕЙ:

«Мне, болгарке, вышедшей замуж за гагауза, тоже довелось ощутить патриархальный уклад семьи. Я знала, что такое уважение к свекрови и другим старшим родственникам. Более того, на свадьбе я участвовала в давнем обычае – омывала свекру со свекровью ноги, а мне на руки посыпали золу. Сегодня уже всего этого нет. В моем родном Кубее – точно.Сегодня в Кубее уже даже покупают детям дома, чтобы молодая семья жила отдельно. Считаю, это лучше, чем копить в себе годами какие-то обиды, которые нет-нет да все равно в один момент могут перерасти в скандалы между детьми и родителями, проживающими под одной крышей.

Я приветствую, что нынешние болгарские, гагаузские женщины, наконец, расправили крылья и подняли голову, которая веками была опущена. Теперь они могут проявить себя не только в семье, но и в профессии.

Но, вот что я уже никогда из себя не искореню, так это признание главенства супруга. Это абсолютно не подавляет меня, мне надежнее находиться за его широкой спиной. Хотя знаю, что у нас уже появились такие семьи, где последнее слово остается за женщиной, даже если муж и является основным добытчиком».

Мы собрали «плюсы» и «минусы» гендерной свободы, которую обрели бессарабские женщины, по их мнению. В нашем опросе участвовали женщины от 40 до 60 лет, болгарки и гагаузки по национальности, которые сегодня имеют успешные семьи, а также не менее успешно реализуют себя на профессиональном поприще.

ПЛЮСЫ

Бессарабская женщина получила:

право голоса;

право выбора спутника жизни не обязательно той же национальности, что и она;

право получения образования;

право выбирать профессию, право работать, обеспечивать себя и своих детей, карьерного роста, возможность служить в силовых структурах, выбирать виды спорта, занимать руководящие должности;

право решать рожать или не рожать ребенка;

право не заниматься ведением хозяйства;

право проживать с мужем отдельно от его семьи;

право отправляться на заработки;

оставлять за собой право последнего слова;

право не всегда придерживаться традиций, когда она не желает, например, омывать супругу ноги, целовать руку свекрови;

право сидеть за одним столом с мужчинами и быть не менее интересной собеседницей.

МИНУСЫ

Нагрузка на женщину в какой-то мере увеличилась, так как многие из них по–прежнему считают своей прямой обязанностью вести быт, воспитывать детей;

часто причиной оттока молодежи из сел становится желание не следовать давней традиции проживания с родителями;

утрачивается связь с родом, уважение и терпимость к старшим;

долгие выезды женщин за границу на заработки часто приводят к социальной катастрофе – растет число разводов, без родительского внимания и передачи ценностей и традиций своего рода остаются дети, которые воспринимают мать лишь, как банкомат;

теряется природное предназначение мужчины быть добытчиком, а женщины – быть матерью и хранительницей очага, традиций.

Вывод напрашивается из всего этого один – не все еще женщины юга Бессарабии в полной мере ощутили гендерную свободу и равность возможностей женщин и мужчин: не потому что ее нет, а потому, что они не готовы воспользоваться ею в силу воспитания и каких-то догм, которые были навязаны им еще в детстве и от которых сложно избавиться уже во взрослой жизни.

Особенно присуще это женщинам, оставшимся жить в сельской местности. Названные ими «минусы» политики гендерного равенства – это, наоборот, утверждения, которые демонстрируют стереотипное понимание роли женщины и мужчины в обществе. Но не гендерное равенство, которое утверждается в Украине, есть причиной разводов, а неуважение друг к другу. Более того, уже понемногу уходит традиция молчать о насилии, поэтому мы все больше узнаем о нем. Относительно «природного предназначения», то рожать ребенка, быть матерью и женой – это возможность женщины, ее желание, а не ее обязанность. Так же, как у мужчины – быть отцом и мужем. Это – индивидуальный выбор каждого человека.

Алла КАРИЗА

Фото из Facebook

В статье использована исследовательская работа аспирантки Института истории академии наук Молдовы, г. Кишинев Светланы Докиной «БОЛГАРСКАЯ СЕМЬЯ БЕССАРАБИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ГЕНДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (СЕР. XIX – НАЧ. XX В.)» (Наукові записки Національногоуніверситету «Острозька академія», серія «Гендерні дослідження», Збірник наукових праць, Випуск 1, Острог, Видавництво Національного університету «Острозька академія»), а также воспоминания жителей Болградского района.

Матеріал створено в межах проєкту «Гендерночутливий простір сучасної журналістики», що реалізовується Волинським прес-клубом у партнерстві з Гендерним центром Волині та за підтримки Української медійної програми, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується Міжнародною організацією Internews